« Le code du travail comporte peu de dispositions s’appliquant spécifiquement aux femmes ou aux hommes. Ajouter à cela le manque de données sexuées de sinistralité, contribue à expliquer que l’impact différencié du travail sur la santé des femmes et des hommes a été jusqu’ici peu pris en compte »[1].

Depuis 2014, le code du travail prévoit que l’employeur « évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs [...] dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. » (Article L. 4121-3 du code du travail)

Constatant une faible mise en œuvre de cette obligation, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) publie un guide de 78 pages pour aider les employeurs à mettre en œuvre une approche différenciée de l'évaluation des risques professionnels pour les femmes et les hommes, matérialisée dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Alors comment améliorer la compréhension et la prise en compte concrète de ces enjeux différenciés dans l’évaluation des risques ? C’est à cette question que le guide paru en septembre 2025 tente d’apporter une réponse, grâce à la fois à une approche pédagogique de compréhension des enjeux, la proposition d’une méthodologie pour une évaluation des risques pertinente et à l’aide de fiches pratiques.

---

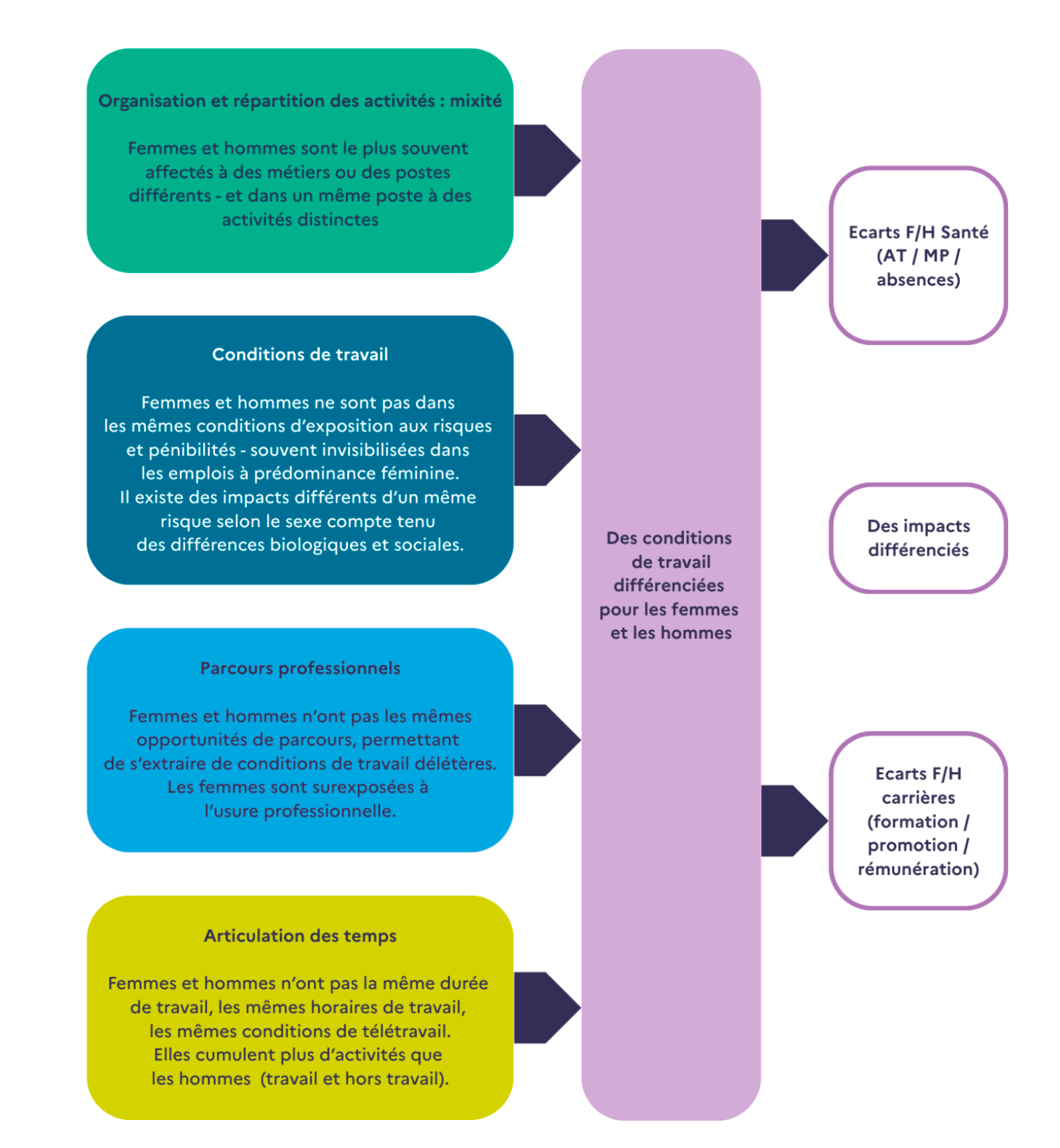

Le guide montre tout d’abord qu’il existe deux dimensions à prendre en compte pour mieux évaluer et prévenir les risques pour les femmes et les hommes :

- la réalité du travail des femmes et des hommes qui n’est pas le même compte tenu des métiers et parcours différents mais aussi des activités hors travail - avec pour conséquence des expositions différenciées aux risques professionnels ;

FOCUS : Dans la majorité des cas, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes postes. Dans les métiers à prédominance féminine, les risques sont souvent davantage invisibilisés et donc sous évalués.

> Exemple : Les expositions aux risques les plus fréquents dans les métiers à prédominance féminine (ex : troubles musculo squelettiques, risques psycho sociaux…) ont des impacts différés et sont donc moins identifiés.

- les spécificités tant sur le plan biologique que social des femmes et des hommes, qui conduisent à des impacts différenciés des risques du travail sur leur santé.

FOCUS : Une même exposition à un ou des risques ou contraintes de travail peut ne pas avoir les mêmes effets sur la santé des femmes et des hommes compte tenu des différences biologiques ou sociales.

> Exemple : impact différencié des agents chimiques, du port de charge…, impact d’un horaire atypique, impact d’un management sous pression…

Le guide se compose de 3 grandes parties :

1. Santé et conditions de travail des femmes et des hommes, la pertinence d’une approche différenciée

La première partie du guide explique ainsi les différences de sinistralité, d’expositions aux risques de pénibilité, de métiers et parcours professionnels, les différences sociales, les facteurs d’invisibilité, tout cela mis en évidence par un travail de recherche mené depuis de nombreuses années.

Le constat est d’abord celui que, « dans la majorité des cas, les politiques de santé au travail et les pratiques de prévention sont construites sur un modèle de neutralité de genre des travailleurs dont le référent implicite est le travailleur masculin »[2].

FOCUS : La baisse globale du nombre des accidents du travail (AT) de 11,1% entre 2001 et 2019 correspond en fait à une baisse de 27,2 % pour la population masculine et à une hausse de 41,6 % pour la population féminine[3].

> Exemple : Dans les métiers féminisés de service (soin, propreté, enseignement, commerce, restauration, etc.), les salariés sont exposés à 7 risques professionnels sur 8 (pénibilité physique, manque de soutien, conflits de valeur, manque d’autonomie, exigences émotionnelles, instabilité du poste, contraintes d’organisation) - alors que les métiers masculinisés ouvriers sont exposés à 4 risques sur 8 (pénibilité physique, intensité du travail, manque de soutien, manque d’autonomie).

Modèle Égalité Santé de l’Anact « Toutes choses inégales par ailleurs »

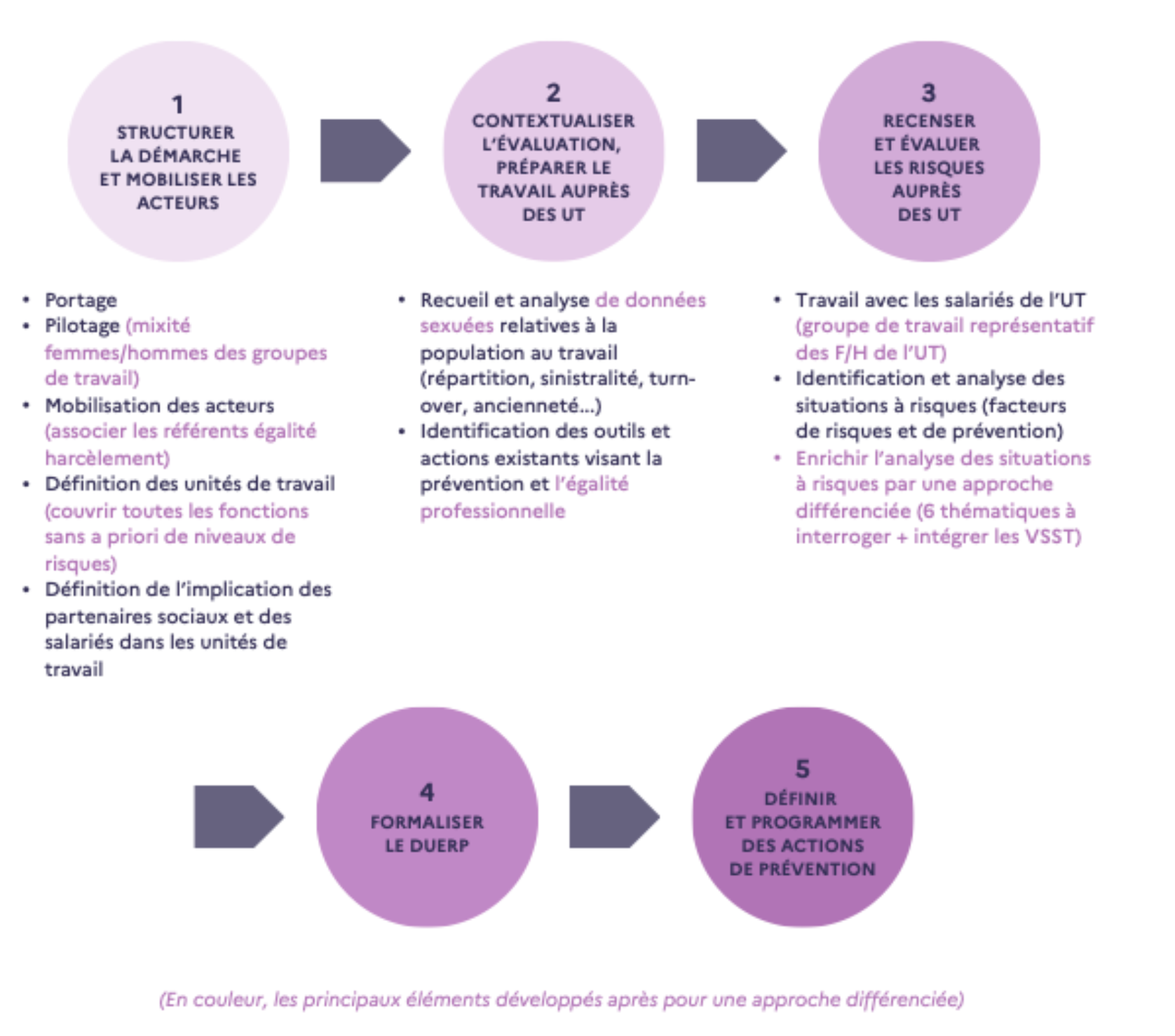

2. Étapes et principes méthodologiques pour une évaluation différenciée des risques professionnels

Le guide mentionne que la majorité des méthodes d’évaluation des risques se structure autour de ces 5 grandes phases. Il propose ensuite des enrichissements afin de prendre en compte l’approche différenciée concernant chacune de ces 5 étapes de la démarche d’analyse.

Un exemple de DUERP est ensuite proposé afin de traduire concrètement la prise en compte de ces éléments. Enfin, est abordé le sujet de l’élaboration du programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT, voir : https://www.tennaxia.com/blog/papripact-que-dit-la-reglementation) ou dans les entreprises de moins de 50 salariés, la liste des actions de prévention. En effet, la circulaire n°6 DRT du 18 avril 2001 rappelle que « l'évaluation des risques n'est pas une fin en soi » et que le DUERP doit contribuer à l'élaboration du programme. Elle envisage la possibilité pour les inspecteurs et inspectrices du travail de constater l'absence d'exploitation des données du document unique pour l'élaboration de ce programme[1].

3. Fiches pratiques pour questionner les expositions et impacts différenciés des risques selon le sexe dans le DUERP

« Penser la santé au travail au féminin : différencier n’est pas discriminer »[2]

La troisième partie du guide propose tout d’abord 25 questions pour vérifier la prise en compte de l’approche différenciée dans les différentes étapes de construction de l’évaluation des risques.

Exemple : Le DUERP est-il régulièrement mis à jour afin d’y intégrer les nouvelles situations à risques identifiées ? Les mesures mises en place sont-elles évaluées en associant les femmes et les hommes concernés pour en vérifier l’efficacité ?

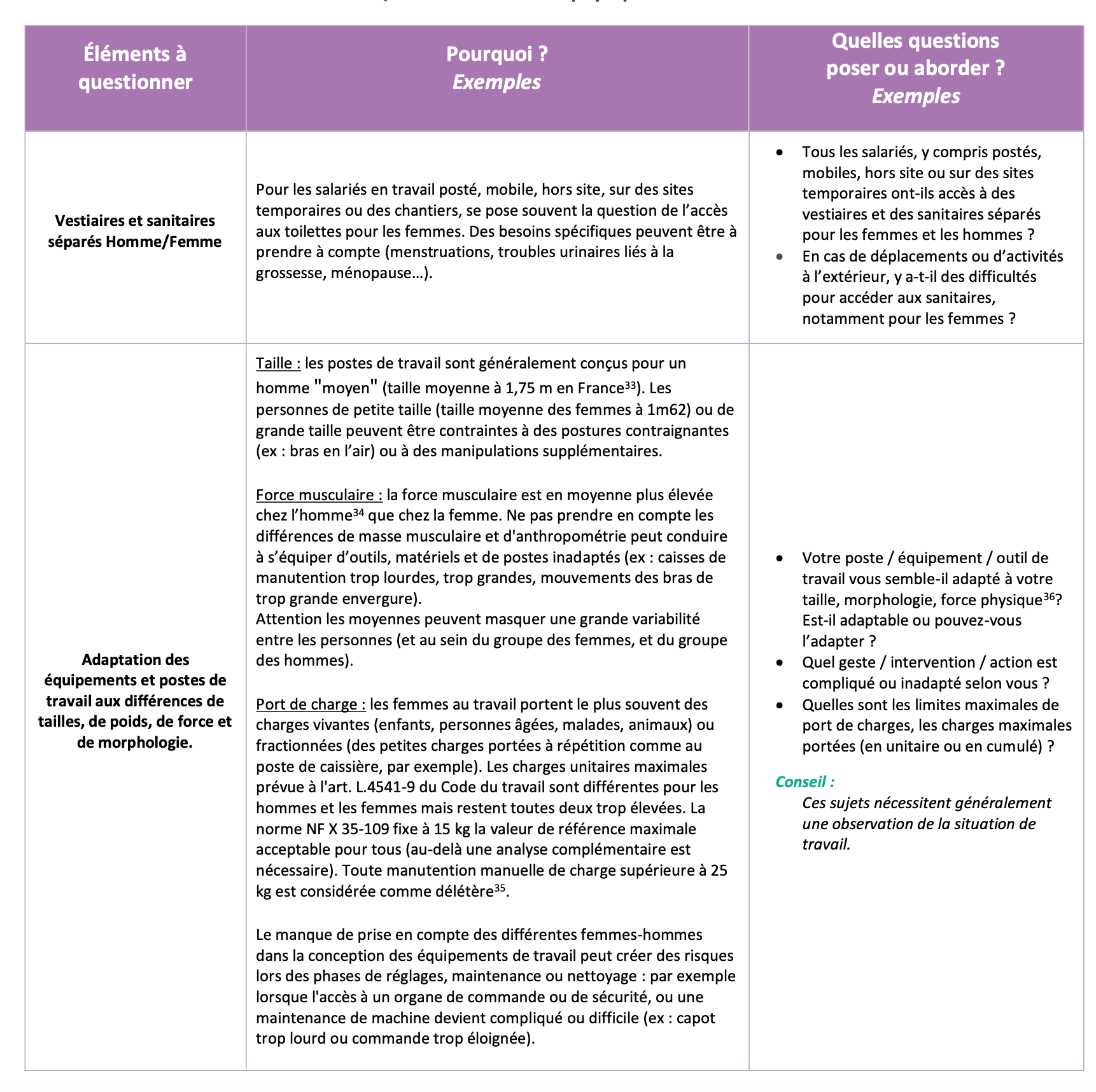

Le guide présente également un tableau comprenant une série d’éléments à questionner afin d’enrichir la démarche d’évaluation des risques. Ces questionnements concernent les thématiques suivantes :

· L'environnement physique de travail (ex : Adaptation des équipements et postes de travail aux différences de tailles, de poids, de force et de morphologie)

· L’organisation du travail et des process (ex : Contraintes organisationnelles : travail dans l’urgence, sous pression…)

· L’organisation et l’articulation des temps (ex : Articulation entre vie professionnelle / vie personnelle)

· Les relations au travail et le management (ex : Relations dans des collectifs de travail peu mixtes)

· Les parcours professionnels et les compétences (ex : Perspectives d’évolutions professionnelles plus limitées pour les femmes qui accentuent des phénomènes d’usure professionnelle)

· Les risques impactant la santé reproductive des femmes et des hommes (ex : Situations de maternité et d'allaitement)

Exemple pour la première thématique :

A retenir :

- Il existe une obligation légale d’évaluation différenciée des risques professionnels selon le sexe. Cette exigence présente des difficultés concrètes dans sa mise en œuvre, elle a d’ailleurs été peu déployée dans les entreprises depuis son introduction dans le code du travail

- Les femmes et les hommes présentent une exposition différenciée au risque (réalité du travail différente) et les impacts sur leur santé sont différents (spécificités femmes/hommes)

- La prise en compte différenciée des risques professionnels femmes/hommes est possible grâce à une méthodologie concrète, mise en œuvre tout au long des étapes de l’évaluation des risques (le guide propose des clés pour réussir ces différentes étapes)

- Le DUERP n’est pas une fin en soi mais permet ensuite le déploiement concret d’un programme des actions de prévention (le guide propose une série de questions à se poser afin de s’assurer de la bonne prise en compte des différences des femmes et des hommes dans les situations de travail)

[1] Extrait du guide de l’Anact, septembre 2025, page 2.

[2] L’organisme ETUI basé à Bruxelles a pointé ce constat depuis 2003, avec Laurent Vogel. Extrait du guide de l’Anact, septembre 2025, page 8.

[3] Extrait du guide de l’Anact, septembre 2025, page 9.

[4] Extrait du guide de l’Anact, septembre 2025, page 22.

[5] Rapport du sénat « Santé des femmes au travail : des maux invisibles » - 2023 mentionné dans le guide de l’Anact, septembre 2025, page 4.

.svg)

.jpg)