Au cœur des débats scientifiques, politiques et sociétaux, le concept de limites planétaires définit des seuils environnementaux à ne pas dépasser pour préserver un espace de vie sûr pour l’humanité. Il s’agit d’un cadre conceptuel, une grille de lecture scientifique, qui sert aujourd’hui de référence pour comprendre les interactions entre les activités humaines et l’équilibre global de la planète.

Chaque année, le jour du dépassement avance. Celui-ci marque le moment où nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la Terre est en mesure de renouveler en un an. Un signal fort pour réfléchir aux limites planétaires et à la nécessité de préserver un « espace opérationnel sûr pour l’humanité ».

Limites planétaires : les origines du concept

Le concept de limites planétaires est issu d’une étude internationale réalisée en 2009 en collaboration avec le Stockholm Resilience Center. Intitulée A safe operating space for Humanity, elle a été menée par un groupe de 28 scientifiques internationaux, sous la direction de Johan Rockström, ancien directeur du SRC (le chercheur Suèdois explique d’ailleurs lui-même ce concept de manière pédagogique dans cette video TED de 18 minutes, vue plus de 2 millions de fois).

Ce travail scientifique s’appuie sur le fait que l’équilibre de la terre pendant les dix mille dernières années a permis des conditions de vie très favorables au développement de l’humanité. Or, depuis le début de l’anthropocène et en particulier ces dernières décennies, les activités humaines impactent tant la géologie et les écosystèmes qu’elles déstabilisent l’espace où nous vivons et pourraient rendre la planète inhabitable. La question est donc : quelles sont les seuils à ne surtout pas dépasser ?

Les neuf limites planétaires et les causes de leur dégradation

L’étude fixe neuf limites à ne pas franchir pour que l’écosystème terrestre continue de fonctionner d’une manière qui soit vivable. Ces différentes limites ont inévitablement des interactions importantes entre elles.

1. Changement climatique

Déséquilibre énergétique et climatique, il est dû à l’accumulation de gaz à effet de serre (essentiellement le CO₂), principalement émis par les activités humaines comme la combustion d’énergies fossiles et la déforestation

2. Érosion de la biodiversité

Destruction et artificialisation des milieux naturels, surexploitation des ressources (cf le jour du dépassement), changement climatique, pollutions, introduction d’espèces exotiques envahissantes...

3. Cycle de l'azote et du phosphore

L’agriculture moderne (engrais et élevage), le traitement insuffisant des eaux usées et l’urbanisation perturbent les cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, dépassant les capacités de régulation naturelle de la biosphère.

L’apport massif d’azote et de phosphore favorise la prolifération excessive d’algues dans les lacs, rivières et zones côtières (phénomène d’eutrophisation). Cela épuise l’oxygène dissous dans l’eau, entraînant une perte de biodiversité aquatique. Les cycles naturels sont modifiés, ce qui affecte la croissance des végétaux et la capacité des sols à absorber et restituer ces nutriments, altérant l'équilibre des écosystèmes terrestres. Enfin, l’excès d’azote favorise la production de protoxyde d’azote (N₂O), un puissant gaz à effet de serre, accélérant le changement climatique.

4. Changement d'usage des sols

La combinaison entre demande alimentaire, croissance économique, progression urbaine et innovations agricoles, a des effets majeurs sur les écosystèmes, la biodiversité et le climat (déforestation, imperméabilisation des sols, diminution des espaces naturels...).

5. Acidification des océans

Absorption par les mers et océans d’une partie du dioxyde de carbone (CO2) issu des activités humaines. Ce CO2 dissous réagit avec l’eau de mer pour former de l’acide carbonique, qui abaisse le pH des eaux, rendant les océans plus acides. Absorption de composés azotés, de composés soufrés, L’eutrophisation liée à la surabondance côtière en azote et en phosphore peut accentuer ce phénomène localement.

6. Cycle de l'eau douce

Changement climatique, urbanisation et artificialisation des sols, surexploitation, pollutions, déforestation et changement d’usage des terres, intrusion d’eau salée dans les zones côtières sont des facteurs de perturbation du cycle de l’eau douce.

7. Couche d'ozone stratosphérique

Sa dégradation est principalement liée à l’émission de composés halogénés. Les produits chimiques accumulés dans l’atmosphère sont transportés vers la stratosphère, où ils sont transformés par des réactions photochimiques ; ces réactions produisent alors des dérivés chlorés ou bromés très actifs sur l’ozone.

8. Aérosols atmosphériques

Particules en suspension dans l’air, d’origines naturelles (volcans, poussières, feux de forêt...) et humaines : la combustion du charbon, pétrole, gaz et les émissions industrielles génèrent des sulfates, nitrates et du carbone suie qui modifie la composition de l’atmosphère. Ils jouent un rôle clé dans la modulation du climat et du cycle hydrologique en affectant la lumière solaire reçue et la formation des nuages.

9. Entités nouvelles (polluants)

C’est l’ensemble des substances chimiques, matériaux et agents artificiels dans l’environnement : composés chimiques industriels (plastiques, solvants, pesticides...), métaux lourds (liés à l’extraction minière ou la combustion d’énergie fossile par exemple), particules fines, SOx, Nox, COV... Leur accumulation et effets à long terme sont encore mal appréhendés.

Limites planétaires dépassées et risques concrets

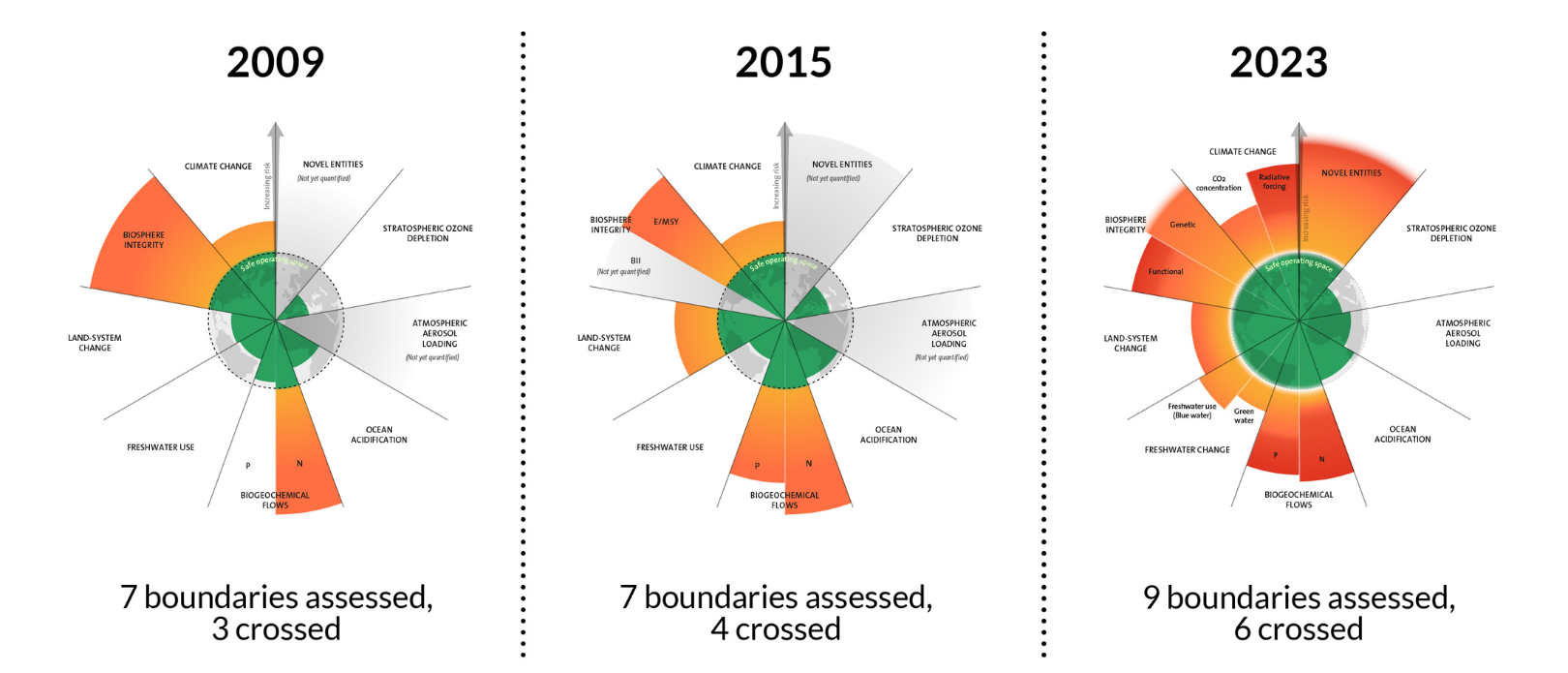

Le concept des limites planétaires évolue à mesure que notre compréhension des phénomènes s’affine. Selon des informations en date de juin 2025, 7 des 9 limites sont désormais dépassées (l'acidification des océans, due principalement aux émissions de CO2, est la septième limite à avoir été dépassée. Ce nouveau seuil, aurait été franchi il y a plusieurs années).

Le dépassement des limites planétaires remet en cause la résilience des écosystèmes, des cycles naturels de l’eau, du carbone, de l’azote, du phosphore... et menace les conditions stables qui ont permis notre développement sur Terre.

Chaque limite franchie accroît la probabilité d’atteindre des seuils écologiques critiques au-delà desquels les systèmes naturels peuvent basculer dans des états très différents, parfois impossibles à inverser (effondrement de certains écosystèmes, fonte irréversible de calottes glaciaires, disparition d’espèces...). En raison de leurs interactions, dépasser l’une d’elles peut aggraver le dépassement des autres.

Les écosystèmes régulent le climat, purifient l’eau, maintiennent la fertilité des sols et offrent des services essentiels à la survie humaine. Leur dégradation met en péril la sécurité alimentaire, la disponibilité en eau douce, la santé et le bien-être humain.

Intégrer les limites planétaires, un impératif pour notre avenir collectif

C’est parce que les entreprises contribuent de façon certaine au franchissement de ces limites que les organisations mondiales comme le Pacte Mondial de L’ONU avec l'établissement des ODD, des instances comme l’Union européenne avec la CSRD, ou des pays comme le Japon, la Chine, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis et d’autres invitent ou contraignent selon les cas à davantage de transparence sur la durabilité des modèles d’affaires. Des engagements forts des entreprises sont désormais attendus des consommateurs et des investisseurs.

Le concept de limites planétaires doit être appréhendé par les entreprises, les décideurs publics et les citoyens, car il fournit un cadre scientifique structurant pour repenser et guider des stratégies plus responsables et plus durables. Elles nous imposent d’innover pour réimaginer nos modèles économiques, et garantir - non seulement la survie à long terme des organisations, mais aussi l’habitabilité de la planète pour les générations futures.

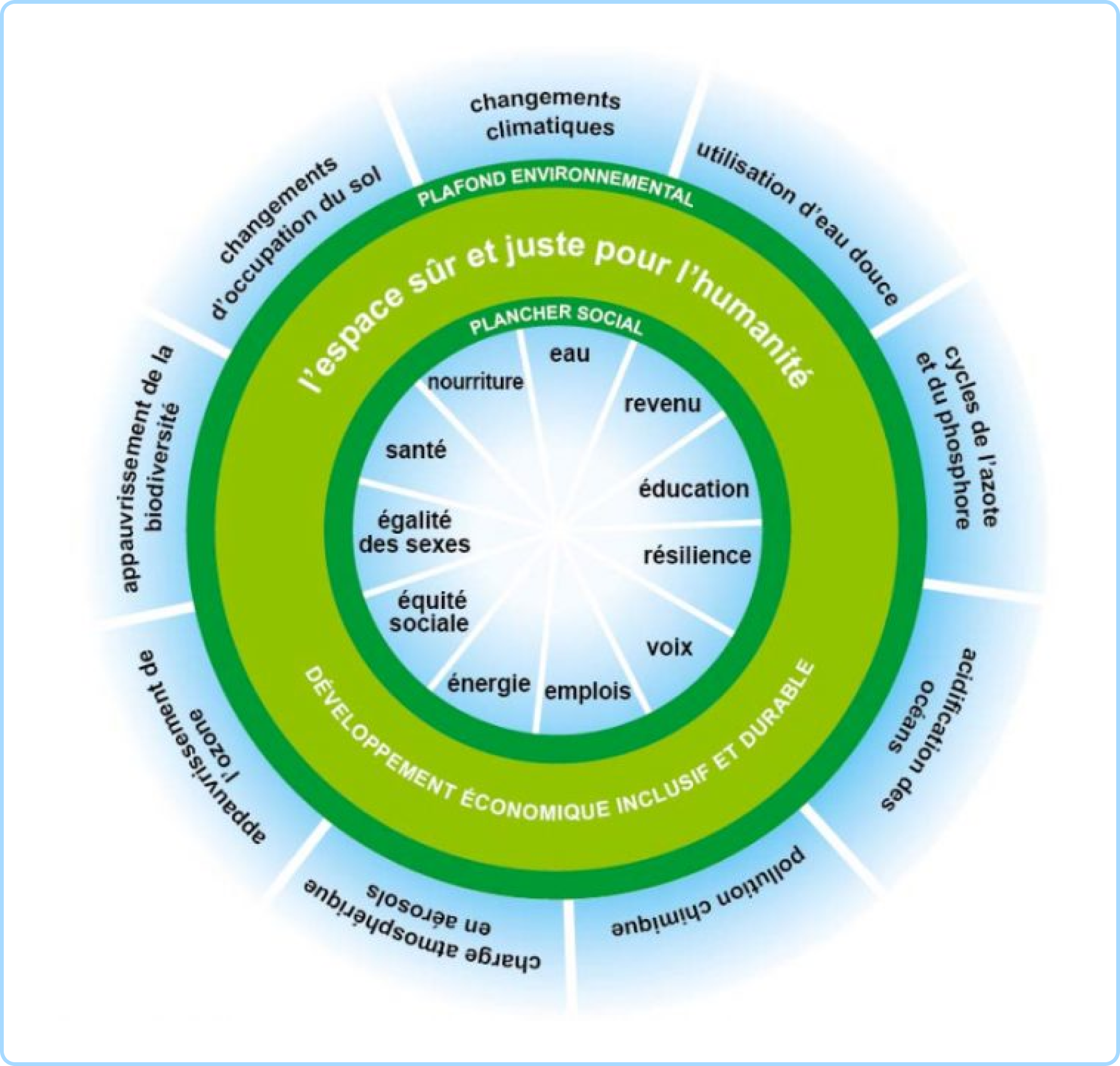

La Théorie du Donut : comment agir dans un cadre de résilience planétaire

La théorie du Donut, l’économie de demain en 7 grands principes de l’économiste britannique Kate Raworth, exposée pour la première fois dans un rapport d’Oxfam en 2012, jette aux orties le PIB et propose un nouveau cadre pour évaluer la prospérité économique : satisfaire les besoins humains fondamentaux sans dépasser les capacités de la planète.

- Plancher social : Au centre du donut se trouvent les besoins essentiels (alimentation, santé, logement, éducation, accès à l’eau, équité, etc.). Si les populations n’atteignent pas ce niveau minimum, elles tombent dans le “trou” du donut, c’est-à-dire en situation de privation ou d’exclusion sociale.

- Plafond environnemental : L’anneau extérieur du donut représente les 9 limites planétaires qu’il ne faut pas franchir pour préserver les équilibres écologiques. Dépasser ce cercle, c’est risquer des crises écologiques majeures.

La zone idéale — l’espace sûr et juste pour l’humanité — se situe donc entre ces deux cercles, là où les besoins de tous sont pourvus sans excéder les limites écologiques de la Terre.

Le dépassement des limites planétaires pourrait entraîner des changements environnementaux profonds, compromettant la stabilité des systèmes vitaux et la viabilité d’une planète propice à la vie humaine. Mais en les intégrant à leur stratégie, les entreprises et les autorités publiques peuvent identifier et anticiper les risques écologiques majeurs (épuisement des ressources, perte de biodiversité, perturbations climatiques, disponibilité de l’eau) qui menacent les activités économiques et la stabilité de la société.

Ferez-vous partie de ces entreprises qui auront su assurer leur pérennité en se saisissant de ces limites comme d’un levier de transformation durable et d’un avantage concurrentiel ?

Pour aller plus loin :

- "Les plus fortes contraintes auxquelles sont soumises les entreprises ne sont pas leurs engagements volontaires mais les limites planétaires", Le Monde, tribune d'Hélène Bernicot Directrice générale du Crédit mutuel Arkéa et Guillaume Desnoës Cofondateur d’Alenvi, 07/11/2023

- "Que sont les services écosystémiques et leurs types", Dr, Emily Greenfield, SigmaEarth, 29/12/2023

Sources :

- "A safe operating space for humanity",Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, III, F.S., Lambin, E., Lenton, T.M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H., Nykvist, B., De Wit, C.A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P.K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R.W., Fabry, V.J., Hansen, J., Walker, B.H., Liverman, D., Richardson, K., Crutzen, C., Foley. J. (2009), Stockholm Resilience center, 23/09/2009

- "La France face aux 9 limites planétaires", Ministère de l'écologie, 06/10/2023

- "Synthèse vulgarisée du 6e rapport du GIEC", The Shift Project, 09/05/2023

.svg)