Although the number of workplace accidents has been falling since the 1950s, their analysis remains crucial to effective risk prevention in the workplace. The aim is to prevent the recurrence of an accident by identifying any faults in the equipment used or malfunctions in work organization.

When and how to conduct a workplace accident analysis? What methodology should be used? Tennaxia explains it all in detail in this article.

Analyzing a workplace accident: what's at stake?

As a reminder, an industrial accident is defined as "whatever the cause , an accident arising out of or in the course of work to any person employed or workingin any capacity or in any place whatsoever, for one or more employers(Article L411-1 of the French Social Security Code).

There are several elements to this definition:

- the accident must be the result of an event causing physical or mental injury to a worker;

- the accident must occur in the course of work, but not necessarily within the company;

- the existence of a subordinate relationship (employment relationship) between the injured worker and his employer.

The regulations also stipulate that accidents occurring on the way to and from :

- the principal residence of the employee and the place of work (or any other place to which the employee usually travels for family reasons);

- the employee's workplace and catering facilities

Although the number of workplace accidents has been falling in recent years, it is still very high. According to Health Insurance figures, 717,719 workplace accidents were recognized in 2023, 759 of them fatal.

Analyzing workplace accidents plays a crucial role in reducing their frequency. The aim is to identify the causes of the accident, so that corrective and preventive action can be taken to avoid a recurrence.

For companies, this analysis has both economic (reduction of direct and indirect costs linked to workplace accidents) and legal implications, as the employer's civil and/or criminal liability may be engaged in the event of inexcusable fault.

But workplace accidents also generate indirect costs indirect costs which can be very high (reduced productivity, possible training and recruitment costs associated with replacing the injured employee, replacement of faulty equipment where applicable, etc.).

How do you analyze a workplace accident?

In practice, there are two main types of accident analysis:

- Quantitative analysis: this concerns a large number of accidents, and uses statistical indicators (frequency rate, frequency index, severity rate) to provide an overall view of accident risks within the company, and to establish major priorities for action. However, this analysis is not sufficient to define a company-wide risk prevention policy.

- Qualitative analysis: this is the most appropriate approach for dealing with the direct and indirect causes of a workplace accident, and defining the most appropriate corrective and preventive actions. It aims to understand why the accident occurred, by examining all the components of the system (technical, organizational, human) and their interactions.

In practice, the qualitative analysis of a workplace accident involves 7 important steps, which we propose to develop below.

1) Informing the employer

An employee who has suffered a work-related accident must inform his or her employer within 24 hours, in accordance with the procedure laid down by the company. This time limit does not apply in cases of force majeure, absolute impossibility or legitimate reason.

Once this information has been received, the employer fills out a Work Accident Declaration (WAD) , and must take immediate preventive measures to avoid further accidents (e.g., prohibiting access to a work area or the use of equipment).

Important information about the work-related accident must be kept in a specific register, which includes (at the very least):

- the date of the accident ;

- the person(s) concerned ;

- the place where the accident occurred ;

- circumstances ;

- the consequences for the victim.

2) Set up an accident analysis group

As soon as possible, an analysis group with the necessary skills should be set up. Its task will be to gather information on the workplace accident, identify its causes and propose actions to prevent its recurrence. The composition and size of the group must be adapted not only to the size of the company, but also to the nature of the accident and the extent of the damage.

3) Gather information about the accident and identify the facts

Once set up, the analysis group must collect all the information relating to the accident as quickly as possible. INRS specifies that the circumstances of the accident can be analyzed according to 5 themes :

- work organization ;

- victim profile;

- the activity performed when the accident occurred ;

- working environment (location, lighting, noise, etc.) ;

- products and equipment used at the time of the accident (machines, tools, chemicals, etc.).

4) Determine the causes of the accident

The working group must reconstruct the course of the work accident and ask itself about :

- its direct causes (facts directly leading to the accident) ;

- its indirect causes (causes further upstream that contributed to its occurrence).

This is the most important stage of the analysis, as it will determine the effectiveness of the preventive measures subsequently taken. Various methods are commonly used to achieve this, such as the "cause tree" method (we'll come back to this later), or the "5 M" method (Manpower, Environment, Material, Method and Means).

5) Select corrective actions and draw up an action plan

Based on the various causes identified in the previous step, the analysis group must define the corrective actions deemed most appropriate to avoid the occurrence of a similar accident. These various actions must be listed in an action plan specifying for each of them (as a minimum):

- their implementation time ;

- estimated cost of implementation ;

- the person responsible for its implementation.

6) Feedback

Once the action plan has been drawn up, it is very important to provide feedback to both the victim and his or her colleagues. The aim is not only to promote acceptance of the various actions defined, but also to make teams more vigilant in their activities.

7) Update the occupational risk assessment document (DUERP)

The analysis of a workplace accident must necessarily give rise to an update of the DUERP (and of the PAPRIPACT in companies with fewer than 50 employees).

There are two possible scenarios:

-the accident risk had not yet been identified in the single document, in which case it must be included in the risk assessment for the work unit concerned.

- the risk had already been identified: in this case, we need to examine why the accident still occurred despite the measures already in place, and update these measures accordingly.

Focus on the cause tree method

The cause tree method is the preferred method for qualitative analysis of a workplace accident. It was developed by the INRS and aims to go further than simply recording the accident, by looking for the root causes.

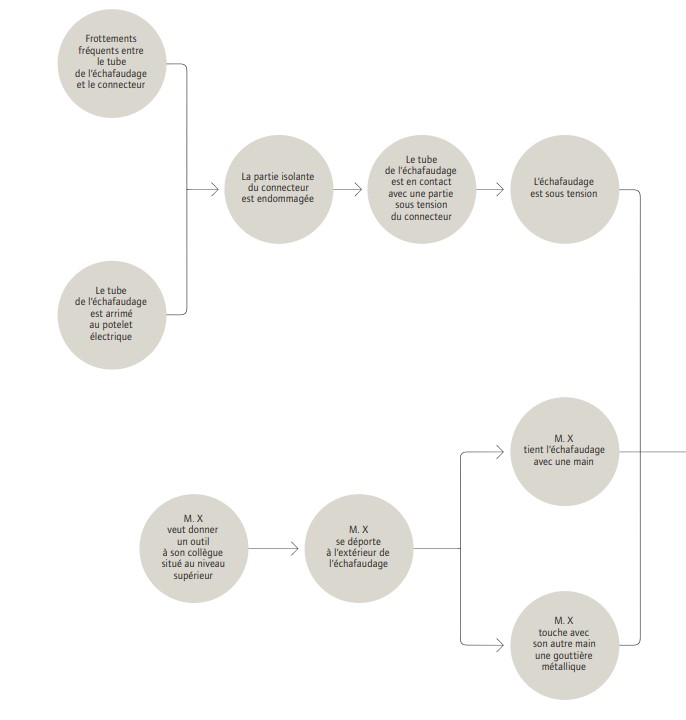

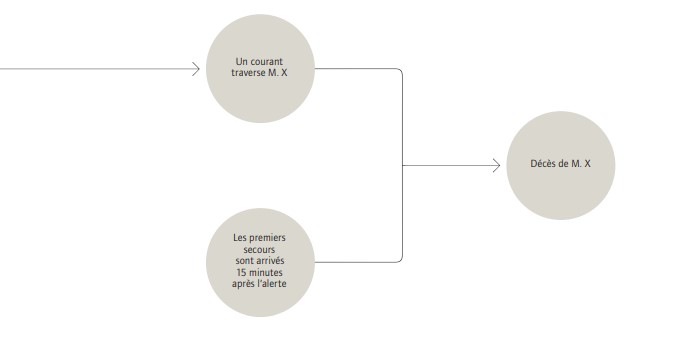

In practical terms, it involves representing and organizing in a logical order the facts that led to or contributed to the accident, trying to trace them back to the most remote causes possible. The cause tree is thus built from right to left, or from top to bottom, starting with the damage.

This method comprises two essential stages: the construction of the cause tree and its use for prevention.

Building the cause tree

The cause tree is built from two main sources of information: observations of the working environment and interviews with the people involved (victim, witnesses, etc.). To ensure completeness, this information must be collected as soon as possible after the accident.

Building the tree involves graphically representing the logical sequence of events identified as having led to or contributed to the damage.

Example of a cause tree in the construction sector (source: INRS) :

Using the cause tree for prevention

Once the cause tree has been drawn up, the group in charge of the analysis must consider preventive measures for each of the factors identified as the cause of the workplace accident. The aim is to eliminate the possibility of such an event recurring.

The choice of measures to be implemented is the employer's responsibility. It must be based on a number of criteria: compliance with current occupational health and safety regulations, stability over time, avoidance of creating new risks, and so on.

According to INRS, there are four main success factors for analyzing workplace accidents using the cause-tree method :

1) the employer's undertaking not to use the method as a means of seeking liability ;

2) training of the people responsible for carrying out the analysis (for example, an OHS manager and a member of the Works Council);

3) informing staff, and in particular managers, about the objectives of the method in order to encourage their support and participation;

4) once the various preventive measures have been implemented, communication on the concrete improvements achieved.

To find out more about this methodology, please consult the INRS brochure.

.svg)